藤岡陽子さん(文校修了生)の新刊『リラの花咲くけものみち』(光文社/1,870円)

◆京都府在住の藤岡陽子(ふじおか・ようこ)さんは、1999年に大阪文学学校夜間部クラス、2006年に昼間部クラスにそれぞれ1年間在籍されています。06年、「結い言」で宮本輝氏選考の第40回北日本文学賞選奨を受賞。09年、『いつまでも白い羽根』でデビュー。同作は、18年4月

に東海テレビ・フジテレビ系でドラマ化。著書に『手のひらの音符』、『晴れたらいいね』、『おしょりん』、『満天のゴール』(TⅤドラマ化/NHK 4Kドラマ)、『跳べ、暁!』、『きのうのオレンジ』、『メイド・イン京都』(第9回京都本大賞)、『金の角持つ子どもたち』、『空にピース』など。

16年11月に、文校教室で「大阪文学学校で見えた作家への道」と題して、講演をおこなっていただいています。

(小原)

今日も秋期(10月開講)の新入生。4人目。大阪市の23歳女性が昼間部・小説クラス(土)へ。年間学費2万9千円割引の若者向け奨学制度が適用されます。

昨日に引き続き、今日もまた秋期新入生が誕生しました。大阪市の23歳女性で、秋期4人目になります。

秋期入学1人目(22歳女性)、3人目(61歳女性)の方たちと同じように、電話やメールによる事前問い合わせは無く(したがって『入学案内書』などの資料に眼を通すことなく)、文校HPやブログをみて入学を決断してくれたもののようです。

1人目の女性と同じ昼・土曜日クラスに入りことになり、しかもお二人ともに“25歳以下への奨学制度”が適用され、年間学費は通常より2万9千円割引かれます。

◎今日の23歳女性の「入学申込書」に記されている内容を紹介します。

●≪入学のきっかけ≫ 大学で小説創作について学んでいた。卒業後小説創作を続けるにあたって、創作のことを学び続けていきたいのもあるが、創作に関して交流できる場がほしいとも考えたから。

●≪書きたい小説≫ 怪奇・幻想要素のある恋愛小説

●≪影響を受けた作品・作家・詩人名≫ 古野まほろ(『天帝のはしたなき果実』)、横光利一(『花園の思想』)、坂口安吾(『夜長姫と耳男』)、エドガー・アラン・ポー(『アッシャー家の崩壊』)、アルチュール・ランボー(『地獄の季節』)

●≪募集を何で知りましたか≫ 父が勧めてきたことで知った(インターネットで見つけたとのこと)

(小原)

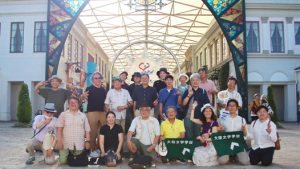

【16(日)~17(月・海の日)】《2023・文校夏季合宿in伊勢志摩》に、広島・愛知・埼玉・茨城の通教部生、神奈川の昼間部生など24名参加。

1984年発行の「大阪文学学校・30年略年表」によると、今の形のひと晩泊まりの夏季合宿がはじまったのは、80年(昭和55年)7月のことで、大阪・奈良府県境の信貴山でした。それ以来、数えて44回目(2020年と21年はコロナのために代替企画として自宅Zoomによる作品合評会)の今回は、三重県の伊勢志摩に出かけました。ちなみに昨年・43回目は、大型バスをチャーターし41名で“文校から熊野三山・新宮への旅”を敢行しています。

今回も、貸切バスによる文校⇔伊勢志摩往復を計画していましたが、希望者がバス定員の40名に達しなかったため、バスのチャーターは見送り、文校近くの上本町駅から近鉄特急を使うことになりました。そのため、当初の参加費(19,800円)をオーバーしてしまい、申し訳ありませんでした。

ダンナさんと一緒に参加するはずだった、夏季合宿常連の佐々木鈴・事務局員の姿はありませんでした。事務局から小原、チューター陣からは津木林洋さん(昼)、佐伯晋さん(元/通)の参加がありました。今春の新入生は茨城県水戸市、広島市などから5名、遠来組はさいたま市(通)、神奈川県秦野市(昼)、名古屋市(通)の3名でした。

【初日/16日】

【志摩スペイン村に入ってすぐのところで記念撮影】

◎皆さん、三々五々連れ立って、街頭のショーやスペインの街並みの情緒を楽しまれていたようでした。僕(小原)ら男4人組は、フランシスコ・ザビエルの生誕地であり幼少時の住居だったザビエル城をそっくり模したという博物館の内外を見て回りました。その後誰からともなく、ジェットコースター“ピレネー”に足を向けました。「65歳以上の方」「高血圧の方」(該当者は僕だけ)はダメです、という看板は見なかったことにして、待ち行列が短かったので、4人とも乗り込むことになりました。座席から放り出されそうになるわ、真っ逆さまに突っ込むわ、錐揉み状態になるわ、楽しむことは1秒たりともありませんでした。早く停車してくれ、ひたすら念じていました。・・・・・・一世一代の大冒険に挑んだが、命の縮む思いを味わわされただけだった。でも勇気をふるえたのだから、もうこれだけで今回の合宿にきた甲斐はあった、と思えるようになりました。

【伊勢志摩ユースホステルの庭でバーベキュー大会】

◎まず、7月10日(月)に自宅で脳出血のために急逝した佐々木鈴さんを偲んで献杯をしました。それから、バーベキュー、ユースホステルの厨房でつくった焼きビーフン・ポテトサラダ・いぶりがっこ・ゼリー、ビールサーバーから注入した生ビールなどの酒類を、歓談を交えながらたらふく飲食しました。

バーベキュー用に自家製の炭を用意し、肉・野菜の買い出しに行ってくれたのは、諸さやかさん(夜)の連れ合いでした。厨房で種々の料理をこしらえてくれたのは、堀越千歳さん(夜)・中森敦子さん(同)・荻野真理子さん(昼)・山本瑛子さん(同)でした。また佐伯晋さんからは地元・三重県産の日本酒の差し入れがありました。

◎室内に移り、自己紹介を兼ねた談笑、文学談義、はてはスマホから曲を流してのカラオケ大会までありました。12時までには、ほとんどが就寝。

【二日目/17日】

【朝8時、ユースホステルの近くから小型の貸切バス(伊勢国際観光)に乗り、英虞(あご)湾へ。その後も、貸切バスで各所を回る】

【約1時間、真珠の養殖筏と大小60の島が浮かぶ英虞湾をクルーズ船でめぐる】

◎クルーズ船の船長は、ダジャレをまじえながら、英虞湾の歴史や文化を解説してくれました。三重県が地元の佐伯晋さんによる解説もダジャレ入りで負けてはいませんでした。

◎その後、伊勢神宮内宮へ。神宮内に入り参拝する文校生は少数で、ほとんどが昼食のために“おかげ横丁”へもぐり込みました。大阪ナンバの道頓堀よりずっと多い人出にもかかわらず、インバウンドの人々はほとんど見当たりませんでした(気づきませんでした)。

【松坂城跡にある松阪市立歴史民族資料館2階の小津安二郎松阪記念館で学芸員の説明を受ける】

◎「東京物語」など数々の名作を残している映画監督・小津安二郎(おず・やすじろう)は、9歳(1913年/大正2年)から、松竹キネマ蒲田撮影所に入社する19歳まで松阪に住んでいました。学芸員から受けたいろんな説明の中で、「小津監督は、社会的な事件や事故を取りあげずに、淡々と庶民の生活ぶりを描いていた」という言葉が印象的でした。

【同じく松坂城跡にある本居宣長記念館で吉田館長から説明を受ける】

◎35年間を費やした注釈書『古事記伝』で知られる本居宣長(もとおり・のりなが)は、作家でありながら医者という二足の草鞋をはいていたとのことでした。著書の版木ばかりでなく、往診に出かける時に携行した薬箱も飾られていました。

◎ほとんどが近鉄松阪駅から、特急で大阪へ。数人は、近鉄で名古屋方面へ帰っていきました。

◆学生委員会は、今回の夏季合宿参加者による紀行文集【たびかぜ】第2号の発行を予定しています。

◆創意と実行力で夏季合宿を全面的に取り仕切った、夜間部の谷良一学生委員長をはじめとする学生委員会の皆さん、ほんとうにご苦労様でした。更には、オブザバーとして企画段階からアドバイスをおくってくれた修了生の平本亮子さん(元・イベント部キャップ)、上に載せた写真を提供してくれた夜間部の野村武史さん(新聞部キャップ)にも感謝します。野村さんは、600枚写真を撮っているとのことです。

(小原)

《2023年秋期(10月開講)入学》3人目。吹田市の61歳女性が、通教部・小説クラスへ。

大阪府吹田市の女性からオンラインで届いた「入学申込書」を抜粋して以下に紹介します。電話でもメールでも、事前連絡はいっさい無く、いきなりの「入学申込」です。【そういう方が近年増えてきていますが、嬉しいことです。HPやブログのいっそうの充実を期します。】

●≪入学のきっかけや書きたいテーマなど≫

長年コピーライターの仕事をしてきました。

2020年には、夫が倒れたことを書いた本『夫が倒れた!献身プレイが始まった!』を主婦の友社から出版するなど、書くことを中心にしてまいりましたが、もう少し、自分の文章表現を磨きたい、また本腰を入れて再度勉強したいと思い入学を決意いたしました。

●≪影響を受けた作品・作家・詩人名≫

武田百合子 内田百閒 東海林さだお(随筆が中心です)

●≪募集を何で知りましたか≫

インターネットで検索いたしました。

(小原)

佐々木鈴さん(文校事務局員)の祭壇に、ハーバリウム、黒霧島、追悼メッセージがとどく。◆鈴さんの和歌山の叔母さんの求めに応じ、鈴さんの作品が載っている『樹林』計5冊を送付。

「大阪文学学校ブログ」で、佐々木鈴さんの訃報を知った大分市の坂本雨季さん(4月入学/飛び級で通教部・飯田クラス)がハーバリウムの小瓶2本を小包で届けてくれました。お礼をいうために電話したところ、「6月スクーリングの交流会の時、一人ポツンとしていたら、佐々木さんが隣りにすわり話しかけてくれて嬉しいでした」とのことでした。

修了生の角田(つのだ)美千代さんは、ふらりと教室に現われ、祭壇に芋焼酎“黒霧島”のワンカップを手向けていました。聞いてみると、3月末に文校近くの空堀通り商店街の一角にあるお好み焼き屋で、鈴さんと二人だけで飲む機会があったとのこと。鈴さんは、まずビール、次にワイン、最後に黒霧島を何杯も飲んだのだそうです。

「追悼メッセージ」は、木津川伊吹さん(通教部・高橋クラス)からメールでとどきました。以下、全文です。

【佐々木鈴さま 7月13日の文校ブログを見てあなたの訃報を目にした時の衝撃から未だに立ち直れません。

最大の思い出は2021年11月に故・錺チューターの送別会を企画したときです。文校の一室で会場探しをしていた私を手伝い、カフェ店主の文校生など知り合いにも声をかけてくれ、ネットを捜しまわった結果、駅から階段なしで行ける宴会場を見つけることができました。あの送別会は佐々木さんのお力なしでは成功しなかったでしょう。

もっといっぱいお礼も言いたかったしお茶・お酒もおごりたかった。あなたの早すぎる死が残念でなりません。 本当に、ありがとう。】

◆和歌山市に住む、鈴さんの叔母さん(母親の妹)から、通夜・告別式への文校関係者の参席にたいするお礼のメールが寄せられています。それに続いて、次のように記されていました。

【鈴が皆さま方よりこんなにも愛していただいてたことを知り、感動いたしました。本当にありがとうございました。

ところでブログを拝見しましたが、『樹林』に掲載していただいた作品が五つほどあるようですが、それらの号のバックナンバーは在庫があるでしょうか?・・・(中略)・・・鈴は自慢をしない子でしたので、大阪文学学校賞受賞…と知って驚いております。】

さっそく今夜、在庫の中から探し出し、佐々木鈴さんの小説などの作品が載ったそれぞれの『樹林』計5冊を第3種郵便物としてポスト投函しました。

(小原)