新入生「ハガキ1枚」課題、51名から届いています。締切を1週間延ばします。未提出の方、急いでください【できればメールで】。◆作品発表・第3弾【昼間部・坂木夕穂<ゆうほ>さん/夜間部・野村武史さん/通教部・坂本雨季さん】

今春の新入生73名のみなさんに、提出をもとめていた〈課題ハガキ〉は昨日・2日が締切でした。今日の到着分も入れて現在、昼間部21名中15名、夜間部18名中10名、通教部34名中26名の計51名から提出があります。

できるだけ、新入生全員に書いていただきたいですので、あと1週間延ばして最終締切を6月10日(土)とします。まだの方、できればメールでお願いします。

提出作品は全て、「文校ニュース」に載せ、文校の多くの皆さんの眼に触れられるようにします。

課題のタイトル6つについては、5月23日・文校ブログ参照。

既着分の中から、とりわけ印象的な作品を紹介する《第3弾》として、坂木夕穂さん(昼間部/50歳)、野村武史さん(夜間部/44歳)、坂本雨季さん(通教部/70歳)、3名の作品を取り上げます。

すでに文校ブログに載せた《第1弾》は通・桑島良夫さんと夜・竹内華子さんの作品(5/23文校ブログ)、《第2弾》は通・羽立まどかさんと昼・山田佳美さんの作品(5/25文校ブログ)でした。 (小原)

☆ ☆

私のふるさと 坂木夕穂(昼・小説・佐伯クラス/神戸市)

いくつかの町に住んだけれど、もし自分で「ふるさと」を選べるなら帯広にする。当時住んでいた家の近くには50.5ヘクタールもの敷地をもつ緑ヶ丘公園が広がり、そこには広大な芝生、ボートに乗れる池、動物園まであって、原生林の中を歩くことができた。子どもの園バスを待つ間にもエゾリスが足元を走っていく。世界でも珍しい植物由来のモール泉は、市内の公衆浴場に行けばかけ流されている。出来立てのチーズ、打ち立ての蕎麦、焼き立てのパン、十勝で取れた原料から作られるものたちも町の大きな魅力だ。

冬の寒さは厳しく、耳当てやニット帽、手袋はファッションではなく、命にかかわる必需品であると知った。スキースクールに入れたはずの子どもが、あまりの寒さにインストラクターとレストハウスでお茶をしていたこともあった。冬の体育はスケートで、運動場に水をまいてスケートリンクにして使う。氷の彫刻が並び、大きな氷の滑り台、ルージュ、花火なども楽しめる緑ヶ丘公園での「氷祭り」も思い出深い。

帯広まではJRを使っても札幌から2時間半以上かかる。それでも不便さや寒すぎる冬を圧倒してあり余る自然の中で過ごした時間は、今も確かに私の心に根づいている。大地に抱かれて見上げる空の青さ、木々が太陽とたわむれて地上に落とす光と影、幼かった子どもたちとつないで歩いた手のぬくもり・・・・・・、私のふるさと。

☆ ☆

私の歩んできた道「もう逃げたくないけど。」

野村武史(夜・小説・西村クラス/大阪市)

小学三年生から高校の卒業まで野球を続けました。小学生の頃は練習も試合も何もかもが楽しくて技術は急成長! 歴代チームの記録をすべて更新するほど僕は活躍していました。しかし、中学で入部した強豪シニアリーグの練習が辛くて一年で退部。その後は、中学校の軟式野球部でのんびりと野球をすることにしました。野球は好きだったけど、この一回、苦しい日々から逃げたことで、高校の野球部ではたくさんの悔しい思いを経験しました。僕が入学した高校は、山口県では野球の盛んな学校。野球推薦で入学できたことは良かったのですが、もちろん練習は超ハード。しかも各地から推薦で優秀な選手が勢揃い。一年では当然レギュラーになれず苦しい練習に耐える日々。そんなとき、シニアリーグの同期だった仲間は一年生から夏の大会で活躍していました。あの日、逃げたことで僕は大きく出遅れた。その遅れは三年間、必死に練習したが取り戻せませんでした。高校最後の夏は地区大会の決勝戦で敗退。もしあのときシニアリーグを続けていたら……。苦しさから逃げ出したことを後悔しました。その後、野球は辞めましたが、コピーライターという仕事を知り、大阪へ上京。野球しかやってこなかった僕が文章を書く仕事を目指すとは無謀かとも思いました。でも逃げずに向き合い続け、二十八歳でようやくコピーライターへ。十数年デザイン会社で勤めてから、六年前に独立。逃げ出したくなることは、今も、次から次へとやってきます。

☆ ☆

私の歩んできた道 坂本雨季(通・小説・飯田クラス/大分市)

長かった、厳しかった、

けれど辛かった、苦しかったとは決して言わない。言ったら恥ずべき人生だったと認めることになる。

若くして夫と死に別れた私は、一人娘と姑を抱えて慣れぬ世界へ身を置いた。地べたをはい回り泥を舐め、ようやく掴んだ小銭をもとに店を始めた。時代はバブル全盛期、うまいこと時代の波に乗った店は儲かった。サラリーマンの年収をはるかに超えた頃、姑が天寿をまっとうした。夫よりも長く、共に生きた人だった。一人娘も嫁いでいった。

そんな折にふと知り合った、いまの夫との再婚を決めたのも、稼ぎの良い店を捨てる気になったのも、明るくなったら目をさまし、暗くなったら眠るという、そんな当たり前の生活に戻りたいからだった。しがらみから解放された私はもう、メチャクチャに働かなくとも良くなったのだ。

「波乱万丈に生きてきたから残る人生は好き放題やりたい放題、自由気ままに生きてゆきたい」それでも良ければと、身勝手な言い分をとおした再婚だった。それから約三十年。穏やかな性質の夫はいまもなお、私の身勝手に付き合ってくれている。一度たりとも声を荒げたことのない人と暮らしながら、好き放題やりたい放題、自由気ままに生きている私はいま、人生でいちばんの幸せを噛みしめている。

【5月29日<月>】“夜・詩の連続講座”に15名出席 ◆次回の公開講座は、6月10日(土)午後3時から昼・詩の連続講座【作品締切は6/3】 ◆次々回の公開講座は、6月17日(土)午後3時から昼・文章講座【作品締切は6/7】

冨上芳秀チューターが担当する公開・詩の連続講座(春期1回目)は、一昨日(29日)午後6時30分から8時30分まで、15名の出席でおこなわれました【写真】。うち、春の新入生4名、東京都新宿区などから文校修了生3名。

あらかじめの作品提出は13名からあり、一人をのぞき全員出席。

◎次回の公開講座は、6月10日(土)午後3時から、昼・詩の連続講座(春期1回目)です。今期から新しく近藤久也さん(詩人)が担当します。

その講座の課題作品の提出締切は、6月3日(土)です。文校事務局まで。

今日までに早くも10名から作品が届いています。

◎次々回の公開講座は、6月17日(土)午後3時から、馳平啓樹さん担当の昼・文章講座(春期2回目)です。課題作品の提出は、6月7日(水)までに、文校事務局へ郵送か持参のこと。厳守! メールでは受け付けていません。

(小原)

大阪・北摂最大のフリーペーパー「シティライフ」で、桐原肇さん(77歳/文校昼間部研究科生)の『喜寿の青春賦 街道歩き4000km』(澪標/2,500円+税)が紹介される。

《大阪・北摂最大のフリーペーパー「シティライフ」6月号・22頁より》

信州・安曇野生まれで大阪府吹田市在住の桐原肇(きりはら・はじめ)さんは、2021年4月に大阪文学学校の詩/エッセイ・中塚鞠子クラスに入学し現在も在籍中です。

4月28日・文校ブログ参照。

2月8日・文校ブログ参照。

(小原)

【5月28日<日>】東京から宮内勝典さん(作家)をお招きしての公開・特別講座に教室聴講36名(うち、一般・OB4名)。自宅からZoom視聴18名。

一昨日(28日)午後4時、東京から宮内勝典さんをお招きし、公開・特別講座ははじまりました。演題は、「文学は必要か?」。文校の運営母体である大阪文学協会の葉山郁生・代表理事が、宮内さんの経歴や著作の紹介を交えながら、宮内さんの話を引き出していきました。

宮内さんの語り口は、会場に優しく語りかける調子でしたが、言葉そのものには力強いものがありました。

「人類のいちばん深い病気は、自己と他者を区別するアイデンティティにこだわっていること。そこから、戦争が引き起こされている。」

「アイデンティティを大きくする必要がある。地球対宇宙というところまで目指すべき。アイデンティティの拡大は、政治・経済だけではうまくいかない。文学こそがその拡大に力を発揮すべき。」

「アイデンティティを大きくして、世の中を変える。そういう小説を書いてきたつもりだし、これからも書きたい。」

会場との質疑応答のコーナーに移ってからは、統一教会のホームでタダ飯にありついていた青年時代のこと、オウム真理教批判のためにその教義と格闘したこと、9・11同時多発テロのとき大学生の反戦デモを組織したこと、などの話も披露された。さらには、作家の五木寛之や、60年安保当時の全学連書記長・島成郎<しげお>についても言及。

質問に立った7名のうち、5名が新入生などの在校生。

文校に着く直前、急に体調が悪くなったにもかかわらず(滑舌が悪くてすみません、と途中で何度かおっしゃられた)、予定の2時間を過ぎ、東京から付いて来られていた詩人の喜美子夫人にも話をしてもらいました。実は夫人は、昨年度・第24回小野十三郎賞<詩評論書>部門の特別奨励賞受賞者なんです。夫人と宮内さんの出会いは、若い頃に夫人が新宿の路上で詩集を売っていたときだったとのことで、また一人息子の宮内悠介さん(44歳/直木賞候補3回・芥川賞候補2回)と父である勝典さんとの出版をめぐる関係にも触れていただき興味深いでした。

最後に、始めから参加されていた細見和之・文校校長から、「宇宙のアイデンティティというスケールの大きな話に感銘を受け、ますます宮内作品を読みたくなりました」というあいさつがありました。

講座を終え、文校事務局で取り寄せていた宮内さんの新装版『ぼくは始祖鳥になりたい』(集英社文庫/600頁/1320円)の販売をおこないましたが、12冊が早々に完売。またサイン会には20名近い列ができました。

その後、午後7時前から約1時間半、文校近くの中華料理店において、宮内夫婦を囲む“懇親会”を持ちました。葉山代表理事、細見校長、中塚鞠子チューター、小原、昼間部生、通教部生、修了生、一般(埼玉から)で10名。

◆自宅Zoom視聴18名のうち、チューター陣では平野千景、夏当紀子、伊藤宏の3氏が視聴されていました。

(小原)

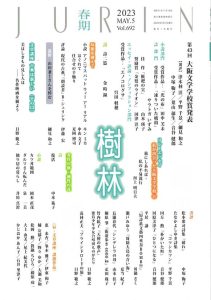

仕上がってきた『樹林』春期(5月)号を発送!

『樹林』5月(春期/通巻692)号は一般社団法人・大阪文学協会、『樹林』6月(在校生作品特集/通巻693)号は大阪文学学校学生委員会による編集で出来あがります。

今春は5月号と6月号の仕上がりがテレコになってしまい、すでに今週初めに、6月号は通教部生(147名)、通教部チューター(12名)、休学生(83名)、定期購読者(40名)には郵送してあります。

そして昨日から今日にかけて、5月号を通教部生と定期購読者には発送しました。通教部生には、①6/25通教部スクーリングおよび前段のプレ・スクーリングの案内、②スクーリング出欠ハガキ、③6月中旬発行予定の『樹林』7月号(通教部作品集)の掲載作・作者リスト、を同封してあります。

また、出版社・新聞社・図書館・文学館、元チューター、お世話になっている各地の作家・詩人・評論家の方などへは、5月号と6月号をセットにしてお送りしました。

昼・夜間部生(あわせて178名)のうち文校教室で組会(ゼミ)をおこなっているクラスは、5月号、6月号とも教室の机の上から一冊ずつ持ち帰ってください。対面・Zoom併用クラスでZoom参加者には順次送るようにしています。休学生への5月号の発送は来週初めになります。

◎5月号の表紙は目次並みに、作品や文章が載っている方を全員網羅しています。同号には、第43回大阪文学学校賞3部門の受賞者紹介・選評、金時鐘・文校特別アドバイザーの詩二篇、細見和之・文校校長の「山田兼士さん追悼文」などが収められています。

(小原)