今朝(20日)の朝日新聞・文化面・・・朝井まかてさん(文校修了生で直木賞作家)が《富岡多惠子さん追悼》文を寄せる。

上の朝日新聞における朝井まかてさんの寄稿で、“小野十三郎”や“大阪文学学校”に言及したところを抜粋します―――

《 大阪は狭い土地だ。私は、富岡さんが通われた大阪女子大学の跡地の近くで暮らしていた時期があり、夏草の向こうで幻のごとく佇んでいた旧校舎を憶えている。そこは富岡さんが詩作を始めた町でもある。師事した詩人の小野十三郎さんの家があったからで、さらに申せば、微かな縁ではあるけれども、私が小説を初めて書くことになった大阪文学学校、その創立者の一人が小野十三郎さんであった。ゆえに、文学学校の古い人々は女子大生であった頃の富岡さんをまるでそばで見ていたように語る。大阪は記憶が濃密に続く土地でもある。》

*****************

創立時の1954年から91年まで大阪文学学校の校長を務められた小野十三郎さんが、老衰のため自宅で93年の生涯を閉じられたのは1996年10月。その1カ月後、大阪文学学校は、大阪市中央区のコスモ証券ホールにおいて「詩人・小野十三郎さんとお別れする会」を催しました。10数名のご遺族をふくめ各界から350名の臨席。その「お別れする会」の呼びかけ人10名には、文校の大先輩・田辺聖子さんや富岡多惠子さんにも名前を連ねていただいています。

富岡さんは静岡県から「お別れする会」の会場にお越しになっていたにもかかわらず、小野さんの遺影や祭壇のあるホール内には入らず控室で、ホール内の模様が映し出されているモニターを終始見つめられていました。

また、小野さん逝去の3年後(1999年)に文校が中心になってつくった「小野十三郎賞」の創設発起人(20名)を、荒川洋治、金時鐘、倉橋健一、杉山平一、谷川俊太郎、辻井喬さんらとともに、富岡多惠子さんにも引き受けていただいています。

(小原)

作品未提出の通教生のみなさんへ。

今春期1回目の作品をまだ提出していない通教生37名(144名中)の方へ、今夕、激励のハガキを投函しました。

以下のような文面です。

*

コロナ禍も以前ほどではなくなってきて、やれやれです。お元気でしょうか。

通教部の23年度春期第一回提出作品の締切は一応、4月15日(土)でした。しかしながら、貴方からはまだ作品が届いていません。

スクーリングのテキストとなる通教部作品集(『樹林』7月号)の掲載対象からははずれますが、提出作品は連休に入る前日の4月28日(金)まで受け付け、担当講師からアドバイス批評(個別評)は得られます。「文校ニュース」作品評にも載ります。

あきらめてはいけません。誰しも〝締切〟との闘いのなかで書いています。尻切れとんぼでも結構ですから、ともかく書いて一日も早く、事務局まで作品を届けてください。作品を提出することが、文学学校と緊密につながれる最善の方途です。その作品は希望するなら、プレ・スクーリングの合評俎上に載せることができます。

なお、このハガキと提出作品が行き違いになる方もあるかと存じますが、ご了承ください。

【学生委員会より】・・・“5/14新入生歓迎・文学散歩”のご案内 ◆来週月曜日(24日)第1回学生員会開催!

今日(火曜)の通教部の提出作品は、鹿児島、岡山、神奈川などの6名から。

今日・18日、郵便で作品提出のあった通教部生の居住地は・・・鹿児島市《新入生》、岡山市南区、兵庫県姫路市、神戸市灘区、京都府木津川市《高校生》、神奈川県秦野市《新入生》。

◆まだ提出していない方は、連休前日の28日(金)までは、けっしてあきらめないでください。1日でも早く提出してください。

(小原)

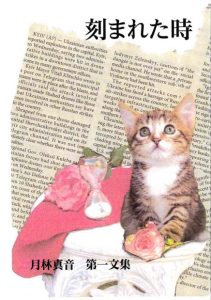

☆新刊紹介★月林真音さん(文校通教部生)第一文集『刻まれた時』

兵庫県芦屋市在住の月林真音(つきばやし・まのん)さんは、“大阪文学学校の卒論として”第一文集『刻まれた時』(私家版)を刊行された。表紙・カットも自身の手になる。

月林さんは13年10月昼間部に入学し現在、通教部・飯田クラスに在籍中。

この3月まで続いた日野チューターによる昼・文章講座の課題作品(掌篇9編)、通教部提出作品「幻の猫」(中篇)を収録。

『刻まれた時』の“あとがき”の一部を以下に紹介します。

【・・・・・・日野範之チューターの昼・文章講座を知り、受講を始めた。小説の基礎から学べる授業内容で、九百字の短文を書く課題も、文章を簡潔に書く本当によい練習になった。チューターのお人柄もあり、連続して受講していくうちに、少しずつ筆が動くようになっていった。そんな中、これからどう進むべきか迷っていた私に、同人誌『文芸 百舌』を紹介して下さり、作品集の出版も提案して頂いた。未熟な自分が本を出すなど思いも掛けず、自信も無かったので、せっかくのお話に躊躇していたが、一つの区切り、文学学校での卒論として取り組んでみようと思い直した。出来上がりがどうなのか、まだ分からないが、拙いながらも私がある時期、心を傾け打ち込んだ一つの結実なのだと思いたい。・・・・・・】

(小原)