【学生委員会イベント部より】“文学集会2024”のプログラム★実力者の平居謙・通教部チューターも参戦表明し、“詩のボクシング” 優勝争いは混沌化!

12月15日(日)【文学集会2024】

大阪文学学校にて

主催;大阪文学学校学生委員会

第一部

“詩のボクシング” 14時~15時45分

13日現在、平居謙チューターなど9名が名乗り上げています。20名に達するまで、まだまだ募集中!

当日、飛び込みもOK。読み上げる作品2編(予選用・決勝用)を持参のこと。

◎審査委員は、細見和之・文校校長、近藤久也・詩入門講座講師、山本暎子(昼・中塚クラス生)の3氏。

(15時45分~16 時 第二部の準備)

第二部

各クラスと学生委員会による模擬店 16時~18時30分

(当日、受付でチケットを販売しております)

○細見和之・文校校長の自作詩のギター演奏

○“芥川賞ビンゴ”大会

解散 18時30分

◇各クラス及び学生委員会の模擬店一覧

1,学生委員会———–生ビール《本格的にサーバーから》、ハイボール

2,昼・平野クラス———–オレンジジュース&ソーダ、

カクテルとおつまみ

3,夜・松本クラス———–玉子焼、汁(お楽しみに)、ポテトサラダ、

おつまみパラダイス、ミネストローネとパン

4,昼・中塚クラス———–焼きそば、エイヒレ、ウィンナー

5,夜・西井クラス———–カナッペと平成女児チョコ

6,昼・大西クラス———–ホットワイン、おつまみ

7,昼・伊藤クラス———–コーヒー(自家焙煎)

※当日、現金での販売はいたしません。必ずチケットでお買い求めください。

なお前売りチケットは、文校事務局で取り扱っています。1,100円のところ1,000円で。電話予約で、当日渡しOK。

☆祝★寺田勢司さん(文校修了生)、第17回岡山県「内田百閒文学賞」の最優秀賞を受賞!◎寺田(猪村)さんは今までに、第40回(2023年)さきがけ文学賞、第27回(2024年)伊豆文学賞を受賞。

大阪文学学校夜間部修了生の寺田勢司(てらだ・せいじ)さんが、短編小説「泣き女(め)」(50枚)で、第17回岡山県「内田百閒<ひゃっけん>文学賞」の最優秀賞を受賞しました。

岡山県と公益財団法人岡山県郷土文化財団が主催する“岡山にゆかりのある文学作品”の全国公募で、今17回の応募総数は305編でした。最終審査員は、小川洋子、平松洋子、松家仁之の三氏。

大阪府吹田市の寺田さんは、2019年4月に文校夜間部に入学し、前期は小原クラスで、後期は西井クラスでした。本科修了後、1年間休学。

小原クラスの時代、時間がもったいないからと電車や地下鉄は使わず、自家用車で通って来ていました。それでもクラスゼミ後の、居酒屋〈すかんぽ〉での2次会には毎回顔を出していました。酒は飲まずに、皆とのにぎやかな文学的談笑に加わっていました。

◎寺田さんは今までに、第40回(2023年)さきがけ文学賞と第27回(2024年)伊豆文学賞を受賞されています。さきがけ文学賞のときは、ペンネーム・猪村勢司(いむら・せいじ)を名乗っていました。

・・・・・・・・・・・・・

寺田さんの内田百閒文学賞・受賞作「泣き女(め)」の(作品の概要)と(審査員講評)は、岡山県郷土文化財団のHPによると次のとおり。

◎(作品の概要)◎

江戸時代、美作津山の坪井に住む産婆ひさは、貧しい百姓のお産に立ち会う。生まれた女児は養子に出すか、間引くかを依頼され、ひとまず赤子を連れ帰る。また、当地の産婆は、死者の身体を清める湯灌や葬儀の際に泣いて送り出す「泣き女」という役も担っていた。

ある日、「泣き女」を依頼された家の幼女から、祖父は笑って送ってくれと言っていたという意向を聞かされる。幼女が笑って送ろうとして家人に止められる中、ひさたちはためらったものの幼女のひたむきな態度に心打たれ笑って送り出した。慣習をやぶったことで詮議されるが、生死に関わる者の心の内を述べ、また、家で預かっている女児は自らが育てる決心をする。

◎(審査員講評)◎

かつて日本の習俗のなかに根付いていた産婆、子殺し、泣き女、湯灌を取り上げ、女性たちが担わされてきた苦楽を描く。土俗的なテーマを扱いつつ、タブーやエロスの世界にも踏み込み、為政者と底辺を生きる者との構図も鮮やか。現代を撃つ作品である。

・・・・・・・・・・・・・

◆隔年開催の内田百閒文学賞の歴史をさかのぼれば、榊原隆介さん(2001年10月から文校通教部に6年間在籍/当時岡山市に在住)が第9回同賞・長編部門で最優秀賞[第1席]を受賞しています。その受賞作『おおづちメモリアル』は、作品社から単行本になっています。なお、長編部門の募集があったのはこの第9回まで。

◆また鷲見京子さん(2018年4月から文校昼間部に休学をはさみながら4年間在籍/当時倉敷市に在住)が、第16回同賞の優秀賞[第2席]を受賞しています。

(小原)

14日・土曜で、昼・夜間部の組会は終了し冬休みへ◆通教部の提出作品は昨日(水曜)6名、今日(木曜)10名。いちおうの提出作品締切は14日・土曜◆15日・日曜は、いよいよ文学集会。

◆明後日(土)の昼間部・大西クラス、同・津木林クラスの組会(クラスゼミ)をもって、年内のすべてのゼミは終了します。明日で、火曜から土曜までの昼・夜間部14クラスすべて、秋期16回の組会のうち9回目(土曜・昼の2クラスのみ8回目)までを終えることになります。

冬休み期間を経て、年明け1月7日(火)から各クラス、いっせいに再スタートします。

【文校事務局の休み期間は、12月25日(水)から1月6日(月)の間です】

◆通教部の秋期第2回提出作品が続々と届いています。

昨日(水)6名。今日(木)は郵便局の人が二度速達を運んで来て計9名<ほかに持参1名>から。

◎昨日は、兵庫県宝塚市、同西宮市、大阪府高槻市、同東大阪市、同羽曳野市、東北の福島市に在住の6名。

◎今日は、福岡市、神戸市、大阪市<持参>、大阪府堺市、同八尾市、同富田林市、富山県高岡市、福島県いわき市、札幌市、北海道有珠郡に在住の10名。

15日以降も、『樹林』通教部作品集(24年2・3月合併号)の掲載対象からは外れますが(間に合うクラスもあり)、12月24日(火)までは受け付け、担当チューターのアドバイス批評はうけられます。

◆学生委員会主催の12/15“文学集会2024”は、目前に迫ってきました。委員会メンバー6名が、今日の午後教室にやって来て、買い出しなど準備に余念がありませんでした。

(小原)

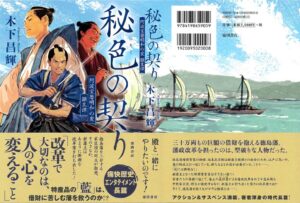

【【速報】】木下昌輝さん<大阪文学学校修了生>直木賞候補に4度目のノミネート。『秘色(ひそく)の契り 阿波宝暦明和の変 顚末譚』<徳間書店>。今度こそは!

日本文学振興会から、第172回芥川龍之介賞・直木三十五賞(2024年下半期)の候補作が発表されました。受賞作を決める選考会は来年1月15日(水)、東京・築地の「新喜楽」でおこなわれるとのことです。

上の記事は、今朝(12/12)の毎日新聞・社会面からです。

他の全国紙の社会面やテレビ、ネットのニュースでも一斉に報じられました。

大阪文学学校の夜間部に2010年10月から14年3月まで3年半在籍されていた木下昌輝(きのした・まさき)さんの最新刊『秘色(ひそく)の契り 阿波宝暦明和の変 顚末譚』(徳間書店/2,000円+税)が、直木賞にノミネートされています。

2014年下半期『宇喜多の捨て嫁』(文藝春秋)、2017年上半期『敵の名は、宮本武蔵』(KADOKAWA)、2018年上半期『宇喜多の楽土』(文藝春秋)に次いで、自身4度目のノミネートであり、今度こそは、と期待が高まります。

●直木賞の選考委員は以下の9氏(五十音順)です。

浅田次郎、角田光代、京極夏彦、桐野夏生、高村薫、辻村深月、林真理子、三浦しをん、宮部みゆき

■木下昌輝さんは、文校在籍中の2012年、「宇喜多の捨て嫁」で第92回オール讀物新人賞を受賞。

14年『宇喜多の捨て嫁』を刊行。同作は15年に第152回直木賞候補作となり、第4回歴史時代作家クラブ賞新人賞、第9回舟橋聖一文学賞、第2回高校生直木賞、第33回咲くやこの花賞を受賞した。

19年『天下一の軽口男』で第7回大阪ほんま本大賞、『絵金、闇を塗る』で第7回野村胡堂文学賞、20年『まむし三代記』で第9回日本歴史時代作家協会賞作品賞、第26回中山義秀文学賞、22年『孤剣の涯て(はて)』で第12回本屋が選ぶ時代小説大賞を受賞。

他の著書に、『戀童夢幻(れんどうむげん)』(新潮社)、『応仁悪童伝』(角川春樹事務所)、『戦国十二刻 女人阿修羅』(光文社)、『剣、花に殉ず』(角川書店)、『愚道一休』(集英社)などがある。

◎木下昌輝さんは17年11月、文校教室で「作家になるための努力の仕方」と題して講演されています。講演録は、『樹林』18年5月号(Vol.640)に収載。

◎さる11月16日、大阪市北区のサンケイホールブリーゼで、大阪では実に66年ぶりの【文士劇】旗揚げ公演がおこなわれ、朝井まかてさん(文校出身の直木賞作家)とともに木下昌輝さんも舞台に立ちました。

(小原)

【第2弾】11/30<土>につづき12/7<土>の朝日新聞(朝)別刷りbe紙面“好書好日”欄で、太宰治賞の市街地ギャオさん<文校在籍中>が紹介される!

◎市街地ギャオさん<大阪市/1993年生まれ>は、2018年4月に大阪文学学校へ入学し、夜間部本科小説・小原クラスに1年間だけ在籍していました。その後、23年4月に昼間部に再入学し、本科小説・大西クラスに1年間属しました。24年4月からは休学中。

●24年12月5日・文校ブログ参照≪11/30<土>朝日新聞(朝)別刷りbe紙面“好書好日”欄≫