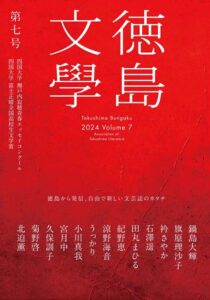

『徳島文學』第7号で、衿さやかさん(大阪文学学校・昼間部生)が130枚の小説を発表!

地方から発信する総合文芸雑誌とうたってきた『徳島文學』第7号(徳島文学協会発行)で衿さやかさん(昼間部研究科・津木林クラス)が小説「のびやかに息をして しなやかに踊り そして健やかに眠って」(130枚)を発表しています。

同号には、旗原理沙子さん(第129回文學界新人賞)、石澤遥さん(第40回織田作之助青春賞)、文校OGの久保訓子さん(第35回大阪女性文芸賞)らの小説も載っています。衿さんが『徳島文學』から小説の寄稿を求められたのは、文校系同人誌『せる』で発表した小説が『文學界』に転載されたことから。こそっと教えてもらったのですが、『文學界』の奨励金に匹敵する原稿料をいただいたのだそうです。

『徳島文學』第7号は、文校図書室に置いてあります。貸し出しできます。

(小原)

今夜、8名出席(うち、静岡などからZoom2名)で春期第6回学生委員会開かれる。――『樹林』在特号の選考委員を増やす方策、《学生委員会との連絡員》の新設。

★6日(土)に締め切った『樹林』11月・在特号の応募作品を、小説部門の1次選考(在宅選考)の選考委員28名にむけて、レターパック・ライトに詰めて、今夜(8日)ポスト投函しました。

エッセイ部門(今のところ2名)と詩部門(今のところ5名)の選考委員へは、明日(9日)郵送します。両部門とも選考委員の引き受け手が少なく、選考会自体が非常にピンチです。引きつづき両部門の選考委員を募集しています。

★★選考委員募集で、学生委員会は毎回苦労しています。次のような対策を立てざるを得ないところまできています。【詩もエッセイも、小説と同じように、1回載ったら1回休んでもらう。そして進んで選考委員をやってもらう】

◆今期の学生委員会の懸案になっているのが、、各クラスに《学生委員会との連絡員》を選出してもらうことです。そのことを、文書で各チューターにお願いすることになりました。――学生委員会の活動をよりよく知ってもらうために、各クラスに最低一人は学生委員会の連絡員がいるようにしたいとのことです。その連絡員は学生委員会の集まりに出席する必要はなく、委員会がメーリングリストで発する連絡事項を各クラス内に伝える役目を担ってほしいとのことです。

●学生委員会主催の14日(日)~15日(月・休)の“姫路・福崎・豊岡をめぐる夏季合宿”の参加申込は、もう1人増え25名になったそうです。25人目の申込は、愛知県の昼間部生(土曜日・大西クラス)。中型貸切バスの定員まで、あと2名!!

●●1昨年(熊野三山・新宮)、昨年(伊勢志摩)に引き続き、今回の合宿参加者全員の紀行文を載せる『たびかぜ』第3号を発行する予定!

(小原)

《2024年秋期(10月開講)入学》2人目。先週の金曜日に組会(クラスゼミ)を見学したばかりの京都市の33歳女性が、年間学費+αを納入し、今週金曜日(12日)から昼間部・平野クラスに正規メンバーとして加わります。

京都市の女性から、「一度、クラス見学に伺いたい」と事務局に最初のメールがあったのは7月2日(火)のことでした。メールでやりとりし、金曜日・昼間の小説クラスを希望、5日(金)の日にでも、ということになりました。さっそく、その日に組会のある昼間部・本科小説・平野千景チューターに連絡し、合評する短い3作品をメール添付で事務局へ届けてもらい、女性に転送しました。

5日、平野クラスの組会が始まる午後2時よりかなり前に、女性は文校に現れました。組会の終盤で、事務局に来てもらいました。女性は来週も組会に参加したそうな様子。僕のほうから、「それだったら、10月からの秋期生として入学していただいたうえで(年間学費を納入)、プラスして1万〇千円払っていただいたら、春期残り4回とも平野クラスに参加していいですよ」と提案しました。

その条件を了承したという添え書きとともに、きのう7日(日)オンラインで「入学申込書」が届いていました。

次に、「入学申込書」の一部を紹介します。

●《入学のきっかけや書きたいテーマなど》

【一人で小説を書いていたが行き詰まり、刺激になる場所が欲しいと思ったため】

●《影響を受けた作家》

【車谷長吉、津島佑子】

●《募集を何で知りましたか》

【川端康成文学館(茨木市)、インターネット】

★次は、女性へのぼくから《入学歓迎》の返信です。

・・・・・・・・・・・・・・・・

入学申込書、いただきました。これから1年余り、がんばって書いてください。

先週金曜日の様子や意気込みから察するに、グーンと伸びる方だと期待しています。

入学申込書の“影響を受けた作家”のところに、「車谷長吉」と「津島佑子」の名があがっていて、うれしかったです。

「車谷長吉」は以前、ぼくもよく読んでいました。彼のヨメさんだった詩人の高橋順子さんには、1998年に文校の特別講座に来ていただいています。講座のあと、文校の近くの韓国料理店<すかんぽ>での飲み会にも参加されて、高橋さんは「長吉さんが好物なので」と、チジミか何かの韓国料理を東京に持ち帰られたのをおぼえています。

「津島佑子」も2006年に、文校の特別講座で「言葉と想像力」という

演題で講演をされています。その講演録を今、『樹林』から探し出しましたので、そのコピーを今度の金曜日にプレゼントします。

今度の金曜日に平野クラスで合評する作品は、チューターからもうメールでとどいているんでしょうか。

では金曜日、お待ちしています。その日に、4月からの『樹林』や「文校ニュース」、『学習の手引き』などをお渡しします。

(文校事務局・小原)

『樹林』在特号、応募締め切る。小説部門に28編、エッセイ部門に11編、詩部門に14名22編、表紙部門に3点。

朝井まかてさん(直木賞受賞/文校特別アドバイザー)や木下昌輝さん(直木賞に3度ノミネート)、馳平啓樹さん(文學界新人賞受賞)、藤岡陽子さん(吉川英治文学新人賞受賞)、市街地ギャオさん(太宰治賞受賞)らも文校在籍時に載ったことがあり、応募から選考・編集まですべて学生委員会が仕切る『樹林』在校生作品特集号。その11月号に向けて、きょう6日(土)の午後3時、作品の応募が締め切られました。

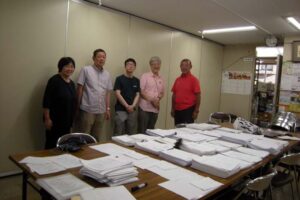

【写真】は、仕分けられた応募作品の山を前に、応募作品リストや選考委員名簿作りに励む学生委員会のメンバー。【左から】浅井さん<夜・松本c>、谷さん<夜・休学中/前学生委員長>、福井さん<夜・大西c/在特部キャップ>、林隆司さん<夜・大西c/学生委員長>、林さん<夜・西村c/春の新入生>。

午前11時30分過ぎに林隆司さん一人で作業を始め、徐々に人が増え5人になった写真撮影時は午後5時15分。

応募状況について、学生委員会から知らされた情報を以下に記します。

◆小説部門・・・今回28編〔24年1月・27編/23年7月・36編/23年1月・33編/22年7月・30編/22年1月・24編〕

◆エッセイ部門・・・今回11編〔24年1月・11編/23年7月・7編/23年1月・14編/22年7月・7編/22年1月・13編〕

◆詩部門・・・今回14名22編〔24年1月・12名19編/23年7月・17名23編/23年1月・16名23編/22年7月・14名18編/22年1月・13名17編〕

◆表紙部門・・・今回3名〔24年1月・4名/23年7月・2名/23年1月・2名/22年7月・6名/22年1月・1名/21年7月・3名〕

今回も応募数は多く(とりわけ小説部門)、『樹林』11月・在特号に載るのは狭き門になりそうです。

福井キャップや林委員長をはじめとした学生委員会の皆さんが手分けして、通教部スクーリングや昼・夜間部の教室ゼミにじかに足を運び、PRにこれ努めたために、選考委員(エッセイ部門と詩部門はピンチ!)や応募作品数が極端に減るということはありませんでした。

『樹林』在特号の発行・活用は、文校のカリキュラムにも組み込まれているように、文校活動の紛れもない一つの大きな“舞台”です。在特号の11月発行へ向けて、確かな一歩を踏み出すことができました。

★小説部門の1次選考(在宅選考)の選考委員は休学生もふくめ各クラスから、28名の方に引き受けてもらっています。その28名には、応募28作を4つのグループに分けたうえで、そのうちの一つの作品群(4百字詰め総計400枚ほど)をレターパック・ライトに詰めて、あさって8日(月)ポスト投函します。7月26日(金)午後3時が、「小説部門1次選考採点表」の締切です。そこで原則、4グループそれぞれ上位3作品を選びます。

2次選考会は、8月18日(日)午後1時から6名によって文校教室でおこなわれ、『樹林』11月・在特号の掲載作を決める予定です。

★1度だけで選考するエッセイ部門と詩部門の選考委員はそれぞれ、2名と5名の方に引き受けてもらっています。非常に少なくピンチです。引きつづき、両部門の選考委員を募集します。

エッセイ部門と詩部門の選考会は文校教室の別々の部屋で、8月4日(日)午後1時からおこなう予定です。そこで、『樹林』11月・在特号の掲載作を決める予定です。

各選考委員の皆さん! 猛暑日がつづきますが、がんばって読んでしっかり審査してください。

・・・・・・・・・・・・・・・・

◆今度の公開講座は、7月13日(土)午後3時から昼・詩の連続講座(担当講師;近藤久也さん)です。課題作品の提出はきょう締め切り、18名から届いています。それらをまとめ、帰りがけに近藤さん宅へポスト投函します。

◆学生委員会イベント部によると、14日(日)~15日(月・休)の“姫路・福崎・豊岡をめぐる夏季合宿”の参加申込は、24名までいったそうです。中型貸切バスの定員まで、あと3名!!

(小原)

☆新刊紹介★松浦このみさん<大阪文学学校生>『聞き手も読み手も楽しめる 朗読のレッスン』(彩流社/2,000円+税)

松浦このみさんは、東京在住。大阪文学学校・通信教育部には2020年4月入学で、エッセイ・ノンフィクション/音谷Cの4年間を経て、この4月からは同/菅野Cに在籍中。

評伝「箏(こと)に選ばれた女~箏演奏家・八木美知依の歩む道」(85枚)で今春、第44回大阪文学学校賞<エッセイ・評論・ノンフィクション部門>を受賞。受賞作は、『樹林』24年5月号に一挙掲載されています。

松浦さんは大学卒業後、静岡FM放送アナウンサーを経てフリーに。TokyoFM、JFN,ラジオ日本などで、数多くの番組パーソナリティを務める。ナレーターとしてテレビ番組、テレビCM、ラジオCMを多数担当。多数のミュージシャンと演奏と朗読で物語の世界をつくるライブを続けている。これまでに取り組んだ作品は100以上。2009年に一般向けの朗読教室を開講。

新刊の『聞き手も読み手も楽しめる 朗読のレッスン』(彩流社)は、すでに6月23日の通教部スクーリングのとき直にいただいていました。7月3日にとどいた松浦さんからのメールを次に紹介します。

【音谷クラス在籍中の4年間に

少しずつ書いたものが、

本日書籍になり、発売されます。

https://www.sairyusha.co.jp/book/b10084565.html

ただのHow to本にはしたくない、

でも少しは役に立って、

朗読に興味がない人も

つい読んでしまった、、

というものを書けないだろうか、

という身の程知らずのチャレンジ。

自分にしか書けないものを書く、

という文校の精神と、

文を書く情熱にあふれ、

なおかつ人を応援し合う人間性に

溢れたクラスの仲間たちの

おかげで、実現できました。

音谷チューター、

文校事務局の皆様、

そして共に学ぶ仲間たちへ

感謝の気持ちでいっぱいです。

ありがとうございます。

よかったらぜひ

読んでください。】

★ライブ【7/13(土)東京】『源氏物語』の女君たちⅠ――その情念を語る、奏でる 「桐壷」★

朗読と箏で物語の空間を描く

◇松浦このみ(朗読)

◇八木美知依(作曲、十七絃箏、二十一絃箏、エレクトロニクス)

6月6日・文校ブログ参照。

(小原)